Des racines pour écrire

Jean-Claude Servais est un auteur belge de bandes dessinées qui magnifie la nature

Par Etienne Morin et photos Dupuis

Il s’est fait connaître avec la série Tendre Violette. À travers une quarantaine d’albums, Jean-Claude Servais raconte la nature, en particulier son petit coin de Belgique préservé de l’urbanisation, la Gaume, une région au nord des Ardennes belges. Il a accepté de partager pour L’Observatoire la vision de la nature et de la forêt qu’il développe dans son œuvre.

— L'Observatoire : Pourquoi la forêt a-t-elle autant d’importance dans votre œuvre ?

— Jean-Claude Servais : Dans ma jeunesse, j’ai vécu à Liège mais je sentais que mes racines étaient en Gaume. Je m’y suis installé. C’est là que j’écris, entouré d’animaux. Dans la nature, on ne sait jamais ce qu’on va découvrir. Parfois au milieu d’un dessin, je vais en forêt pour retrouver une inspiration. Mon atelier est un endroit chaleureux avec des masques, des poutres en chêne et les personnages des contes tout autour de moi qui m’inspirent.

— Au départ, la forêt n’était-elle pas qu’un décor ?

— La série La mémoire des arbres évoque des faits divers avec des personnages historiques. Ces personnages de toutes les époques, mais surtout avant le XXe siècle, se réfugient dans la forêt pour être protégés. Il faut dire que bien souvent, ce sont des bandits poursuivis par la maréchaussée. Dans la forêt très dense des Ardennes, ils trouvaient de nombreux abris. J’utilise la forêt comme un environnement mais elle n’est pas encore un personnage à part entière de mes bandes dessinées. Il y avait un avantage à choisir des personnages historiques car je n’aime pas dessiner le monde moderne, des immeubles, des usines, des voitures…

Arbres sous la neige, p63 de la BD le dernier brame de J.C. Servais

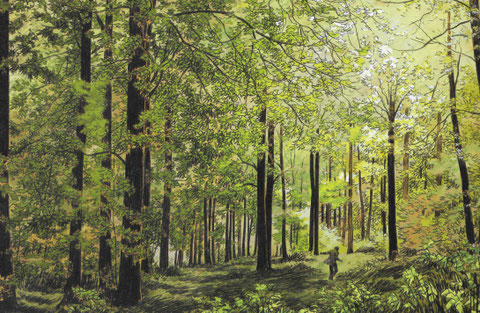

Homme dans la forêt, p 60 de la BD Le dernier brame de J.C. Servais

Un geai dans la forêt , p 36 de la BD Le dernier brame de J.C. Servais

Forêt survolée par un aigle, p 3 de la BD Le dernier brame de J.C. Servais

— Pourquoi dans votre dernière série La faune symbolique, la forêt devient-elle le personnage principal ?

— Dans cette série, j’évoque à partir de contes, de légendes, de mythes, parfois avec des références au chamanisme, la place des animaux et des hommes dans la nature. Quand on entre dans une forêt, on peut y arriver en conquérant, en faisant beaucoup de bruit ce qui fait fuir tous les animaux qui la fréquentent. Le pire est évidemment l’arrivée des grandes chasses, avec la chasse à courre au sommet qui fait fuir tous les animaux. Mais si vous rentrez dans une forêt tout doucement, en essayant de ne pas faire de bruit et que vous vous installez là, comme un élément de la faune, vous pouvez voir et entendre beaucoup de choses. Un jour, dans un étang où je me baignais, un martin-pêcheur m’a attaqué, heureusement sans me blesser. Je faisais partie de la nature mais j’occupais une partie de son territoire, ce qu’il m’a contesté vigoureusement ! C’est ce que j’essaye d’évoquer dans cette série. L’homme doit se faire accepter par les véritables habitants de la forêt. On vient chez eux. Il faut se mettre en condition pour devenir la nature et permettre à la faune de vivre naturellement.

Je suis très heureux de constater qu’il y a une évolution positive de la gestion sylvicole, avec le retour de nouvelles espèces comme la cigogne noire. En même temps, certaines espèces invasives comme le raton laveur, qui détruit tout et qui n’a pas de prédateur, aboutissent à limiter la biodiversité. Par exemple, les moules de rivière ont totalement disparu. Les bernaches sont aussi en surnombre, même si c’est un bel animal.

— Dans Le loup m’a dit, vous évoquez de nouvelles espèces invasives qui menacent votre région.

— Oui, il y a eu un projet d’éoliennes contre laquelle je me suis fortement élevé. Ce fut un combat de plusieurs années. La Gaume est une région préservée, l’un des rares endroits de Belgique où l’on peut se trouver sans voir une maison dans le paysage. Et sur chaque colline, il y avait le projet d’installer des pylônes de 200 mètres de haut. Déjà, le sol est sablonneux, et chaque pylône devait reposer sur 1 700 m³ de béton ! Évidemment, le fonctionnement de ces éoliennes avait un impact considérable et très négatif sur les oiseaux et sur le reste de la faune. La raison a fini par triompher : on s’est aperçu que ce projet était tout sauf écologique. Il a été abandonné.

— Qui est, selon vous, le roi des animaux de la forêt ? Le cerf ou le loup ?

— Depuis le Moyen-Âge, c’est toujours le cerf qui est mis en valeur. D’ailleurs, lors de la chasse, seul le seigneur ou le roi pouvait tuer le cerf, ce qui prouve la noblesse de l’animal : seul un noble peut tuer un noble. Quand on reste longtemps silencieux dans un bois et qu’un cerf apparaît, c’est un moment magique, hors du temps : il se dégage de l’animal une majesté qui ne peut conduire qu’à l’admirer. Le plus bel animal de la forêt, c’est évidemment le cerf. Le loup fait peur, c’est un prédateur, mais il n’a pas la majesté du cerf.

— Quelle est votre conviction profonde vis-à-vis de la nature?

— La nature sauvage nous entraîne vers des questions existentielles : « Qui suis-je ? Pourquoi suis-je là ? Quel est le sens de ma vie ? » Nous sentons une étincelle de divin chez tous les animaux. Et pourtant, les animaux ne se posent pas ces questions-là.

— Comment construisez vous une bande dessinée ?

— Dans mes premières BD, je travaillais avec un scénariste. Il faisait l’écriture et le découpage mais il n’était pas question qu’il m’impose sa vision. Lorsque l’on compose une bande dessinée, les personnages évoluent, la créativité conduit parfois à modifier le scénario. Avec le scénariste, nous construisions ensemble l’histoire pour que l’émotion et le dynamisme restent permanents. Depuis une vingtaine d’années, j’écris les scénarios l’été dans un chalet au milieu d’un bois et je dessine pendant l’hiver. Pour moi, le dessin est aussi important que le texte : je ne fais pas partie des auteurs de bandes dessinées dont les dessins servent seulement à être des têtes qui parlent. Les dessins disent quelque chose, même s’il n’y a pas de mots.

— Vos albums se déroulent surtout dans les Ardennes belges à l’exception du Fils de l’ours qui est écrit dans les Vosges. Accepteriez-vous de raconter quelque chose de l’histoire de la forêt de Gironde ?

— Actuellement, je travaille sur le corbeau, en particulier à partir de légendes scandinaves. Mais effectivement, la forêt girondine a une histoire qu’il me serait possible de raconter un jour. Je connais mal cette région, mais je suis tout à fait prêt à la découvrir.

L'Observatoire

Université du temps libre Bordeaux Métropole

Atelier de journalisme

L'Observatoire

Université du temps libre Bordeaux Métropole

Atelier de journalisme